자아 성장 플랫폼 밑미(meet me)의 전시 〈오프더레코드〉에 다녀왔다. 3개월 이상 자신을 기록해 온 130명의 이야기를 한데 모은 전시다. 일상을 살아가며 반복한 습관, 쉽게 말로 꺼내지 않았던 감정, 나를 지탱한 기억들까지 모두 전시의 재료가 된다. 누군가의 삶을 정제된 결과로 보여주기보다는, 기록 그 자체의 밀도를 드러내는 방식이다.

밑미는 그동안 자신을 이해하고 돌보는 과정을 리추얼 프로그램과 자체 콘텐츠로 풀어온 브랜드다. 사회적인 명예나 부를 얻는 방법이 아닌 ‘있는 그대로의 나를 바라보는 시간’을 제안한다. 〈오프더레코드〉 역시 그 연장선에 있다. 기대에 미치지 못하는 자신을 몰아붙이기보다, 잘하려 애쓰지 않는 상태를 들여다보는 일. 전시는 그러한 태도를 여러 사람의 기록물을 통해 나직하게 보여준다.

전시는 예약제로 운영된다. 별도의 관람료는 없지만, 개인 리추얼 시간이 포함된 전시인 만큼 회차당 스무 명으로 인원을 제한했다. 금요일 오후 4시, 비교적 한적하리라 예상했지만 이전 관람객들이 여운을 즐기고 있어 홀은 제법 붐볐다. 전시는 총 한 시간 반 동안 진행된다. 리셉션에서 예약 여부를 확인한 뒤, 전시에 대한 전반적인 안내를 듣는 것으로 시작된다. 관람객 중에는 나처럼 밑미라는 브랜드를 알고 찾은 이도 있었지만, ‘기록을 다룬 전시’라는 정보만으로 방문한 사람도 있었다.

본격적인 관람에 앞서 ‘내 마음의 방해꾼 테스트’를 진행한다. 일상에서 나의 행동과 선택을 멈칫하게 만드는 방해 요소를 살펴보는 간단한 검사다. 나의 결과는 타인의 인정을 갈망하는 ‘스포트라이터’였다. 주변 평가와 시선을 의식하며, 주목받을 수 있는 결과물에 집중하는 유형이라는 설명이 뒤따랐다. 인스타그램 피드 하나를 올리는 데에도 유독 시간이 오래 걸리는 편이라는 점을 떠올려보면, 꽤 정확한 분석처럼 느껴진다. 결과 카드에는 방해꾼의 특성뿐 아니라, 그 성향과 조금 더 잘 지낼 방법까지 담겨 있어 유용하다.

안내를 들은 뒤에는 각자 공간을 둘러보게 된다. 1층은 크게 세 공간으로 나뉜다. 전시 기획자들의 뒷이야기를 담은 ‘오프더레코드’, 굿즈를 판매하는 ‘선물의 방’, 그리고 타인의 기록을 만나는 ‘기록 아카이브 방’이다. 기록 아카이브 방에는 이번 전시와 연계된 ‘밑미 플레이스’에 관한 편지도 함께 마련돼 있다. 쉼, 감각, 몰입, 발견이라는 네 가지 키워드 아래 스물세 곳의 공간을 밑미 크루가 직접 소개한다. 관람객은 마음이 이끄는 공간의 편지를 고른 뒤, 엽서 스티커와 도장으로 자유롭게 꾸며 가져갈 수 있다. 기록을 읽는 경험이 전시장 밖 공간으로까지 자연스럽게 확장된다.

30분이 지나면 관람객들은 기록 아카이브 방에 모인다. 이곳에서 타인의 리추얼 기록이 담긴 가방을 전달받는다. 가방마다 기록자의 이름과 특성이 적혀 있지만, 선택할 수는 없다. 알고리즘에 따라 비슷한 이야기만 접하는 방식에서 벗어나, 우연히 마주친 낯선 기록과 관계 맺기를 바라는 의도가 담겼다.

2층에 올라가면 카누(KANU)와 함께 준비한 커피 응접실이 보인다. 두 브랜드의 협업은 지난해 여름 열린 커피 일상인의 집 팝업에서 시작됐다. 커피 한 잔이 온전히 나를 위한 시간이길 바라는 카누의 태도와, 나를 돌보는 순간을 제안해 온 밑미의 방향성이 맞닿아 마련된 자리였다. 그 경험을 바탕으로 이번 전시도 함께 준비할 수 있었다. 여섯 가지 커피 중 하나를 선택하면, 해당 메뉴를 개발한 직원의 비하인드 스토리와 커피를 마시면서 답하기 좋은 질문이 담긴 편지 한 장을 함께 건넨다. 단순히 음료를 마시는 경험을 넘어, 커피를 둘러싼 개인의 시간과 생각을 자연스럽게 이어가도록 설계된 장치다.

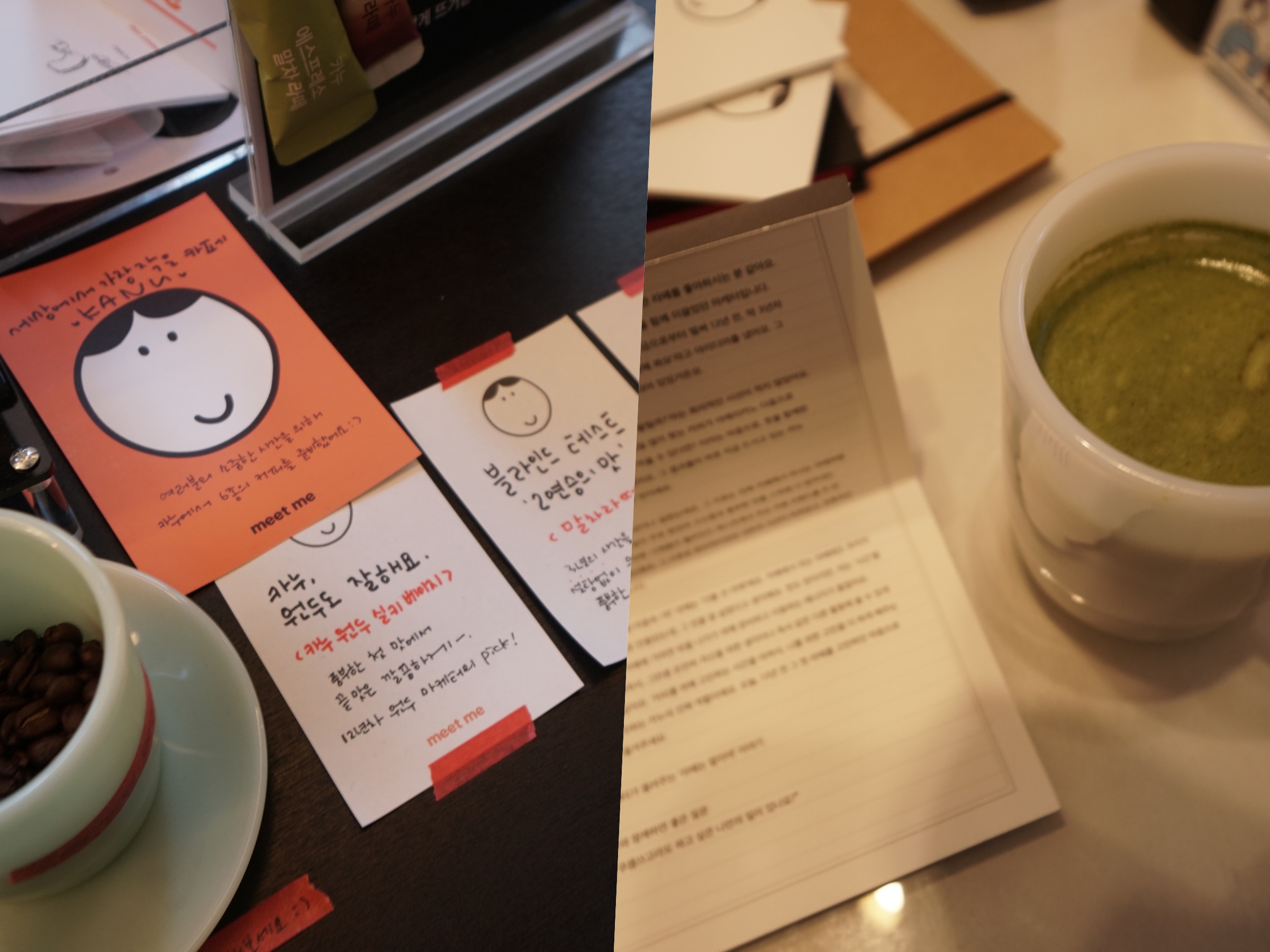

커피를 주문한 뒤, 안락한 소파가 놓인 방에 자리 잡았다. 가방을 열자 두 명의 기록물이 들어 있다. 글, 그림, 사진… 형식에는 제한이 없다. 내가 만난 두 명의 기록자를 간략히 소개해 볼까. 매일 필름 카메라 한 장으로 그날의 감정과 기억을 보관하는 ‘지구’. 자주 만나는 고양이와 애인, 가족의 사진까지 살뜰히 남겼다. 한 명은 시집과 맥주 한 잔을 좋아하지만, 어쩐지 ‘쓰레기 같은 하루’를 보낸 것 같다고 자주 자책에 빠지는 ‘제이’. 제이는 귀여운 할머니가 되는 것이 꿈이다. 빠르게 넘기고, 다른 이들의 기록물도 읽어볼까 했지만 이내 생각을 바꿨다. 낯선 타인의 기록이라는 사실이 잊힐 만큼 몰입했기 때문이다. 마지막 장을 넘길 때쯤에는 마치 친구의 일기를 읽은 듯 친밀감도 들었다. 각 기록 옆에는 방명록이 놓여 있고, 그 안에는 이 기록을 거쳐 간 관람객들의 메시지가 빼곡하다. 나도 한 줄 남겼다. 시집 보면서 맥주 좀 마시면 어떠냐고.

타인의 기록을 읽은 뒤에는, 지금의 나를 돌아보는 질문지를 통해 나만의 리추얼 시간을 보낼 수 있다. 전시를 통해 느낀 감정을 정리하고, 내가 꾸준히 기록하고 싶은 이야기를 천천히 떠올리는 시간이다. 올해 가장 좋았던 순간과 힘들었던 순간, 시도하고 싶었지만 끝내 하지 못했던 일들을 돌아보는 항목도 있어, 자연스럽게 한 해를 정리하게 만든다.

좋은 콘텐츠란 무엇일까, 가끔 이 질문 앞에 멈춰 서게 된다. 여러 기준이 있겠지만, 별도 보상이나 유도 없이도 어떤 행동을 하게 만드는 것. 그런 힘을 가진 콘텐츠라면 제 역할을 해낸 것이 아닐까. 그런 의미에서 밑미의 〈오프더레코드〉는 좋은 전시였다. 타인의 기록을 통해 나의 마음을 돌아보게 만들고, 한 명의 기록자가 되고 싶다는 소원을 남겼기 때문이다. 이번 전시는 관람객들의 재방문이 이어지고 있다고 한다. 매번 다른 기록을 마주하게 되는 우연성과 자신을 보듬고 싶어지는 긍정적인 기운 덕분 아닐까.

글·사진 김기수 기자