중국 현대미술의 거장 우관중(吳冠中) 작가의 국내 첫 단독 전시 〈우관중: 흑과 백 사이〉가 7월 25일부터 10월 19일까지 예술의전당 서울서예박물관에서 열린다. 이번 전시는 홍콩 예술을 세계에 알리고 문화예술 교류를 확대하기 위한 예술 축제 ‘홍콩위크 2025@서울(Hongkong Week 2025@Seoul)’의 일환으로 홍콩예술박물관(HKMoA)이 소장한 우관중 작품 17점을 소개한다. 〈두 마리 제비(Two Swallows)〉, 〈강남 회상(Reminiscences of Jiangnan)〉 등 대표작을 관람하고, 그의 생애와 예술적 관념을 바라볼 기회다.

왜 우관중인가?

우관중(1919-2010)은 20세기 중국 현대미술을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 이름이다. 그는 전통 수묵화 기법에 서양 모더니즘을 접목해 이전에 없던 독창적인 화풍을 완성했다. 문화대혁명 이후인 59세에 첫 개인전을 열었으니, 예술가로서 명성이 일찍 찾아온 편은 아니었다. 원래 공학도였던 그는 군사 훈련 중 우연히 만난 친구 덕에 예술에 눈을 떴다. 1942년 항저우 국립예술학교를 졸업한 뒤 국비 장학생으로 선발되어 프랑스 유학을 떠났고, 이후 중국으로 돌아와 동서양 미술의 조화를 모색하는 탐구를 이어갔다. 덕분에 중국은 물론 세계 미술계가 주목하는 작가가 된 그는 생존한 중국 예술가 최초로 대영박물관에서 개인전을 열기도 했다.

2000년부터 경매 시장에서 거래된 우관중의 작품은 2010년 봄까지 무려 3,200억 원 이상 거래되었지만, 정작 그는 대부분의 작품을 세계 각지 미술관에 기증했다. 작품은 본인의 소유물이 아닌, 대중에게 향유되어야 한다는 신념 덕분이다. 심지어 타계 당일에도 다섯 점의 작품을 홍콩예술박물관에 기증했다. 이번 전시 주최 기관이기도 한 홍콩예술박물관은 가장 많은 수의 우관중 작품을 소장하고 있는 곳이기도 하다.

흑과 백, 색채로 느끼는 예술적 여정

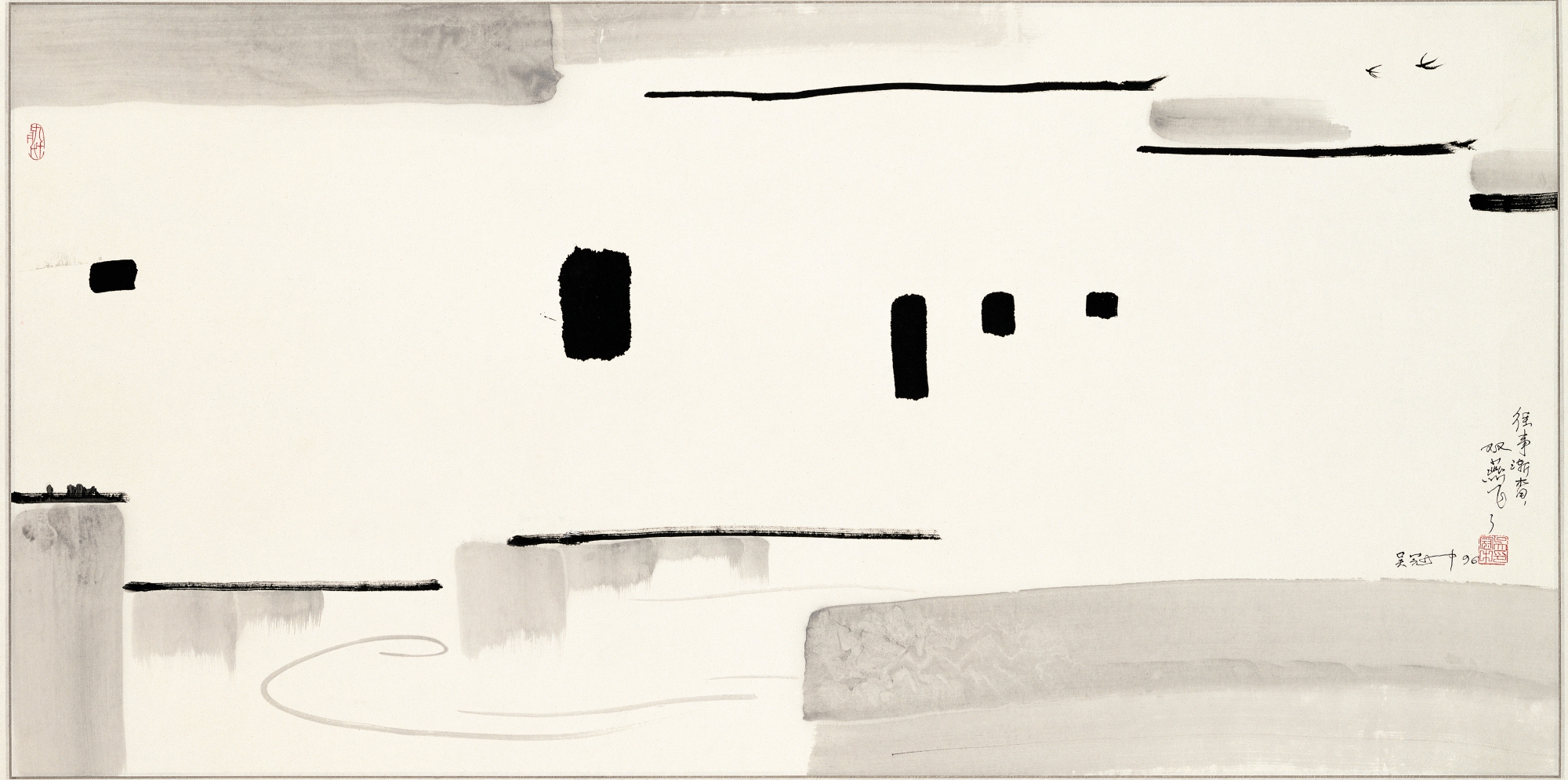

이번 전시는 우관중 작품 세계를 ‘흑과 백’이라는 색의 여정으로 풀어낸다. 첫 구간인 ‘백’은 우관중의 수묵화에서 핵심적인 역할을 하는 색이다. 그에게 흰 여백은 단순한 공백이 아닌 흑백의 대비를 통해 생명력을 발현하는 공간이다. 다양한 농도의 먹을 배경으로 웅장한 설산, 광활한 하늘, 물에 비친 반영, 벽과 지붕 등으로 변모하며 존재감을 드러낸다.

이어지는 잿빛은 흔히 우울하게 여겨지지만, 우관중의 해석은 다르다. 그가 즐겨 그린 고향의 초봄 풍경은 대체로 회색빛이다. 아직 피어나지 않은 새싹과 꽃을 품은 골목의 풍경에서 그는 곧 다가올 계절의 기운과 생명력을 읽었다. 후기에 이르면 화면은 한층 짙어져 검정으로 물든다. 색채를 최소화한 흑백의 세계에서 오히려 더 풍부한 질감과 울림이 발생하며, 그의 예술적 정수가 응축된다. 백에서 회색, 그리고 흑으로 이어지는 흐름을 통해 우관중이 지나온 예술적 여정을 읽게 된다.

2025년 서울에 피어나는 우관중의 미학

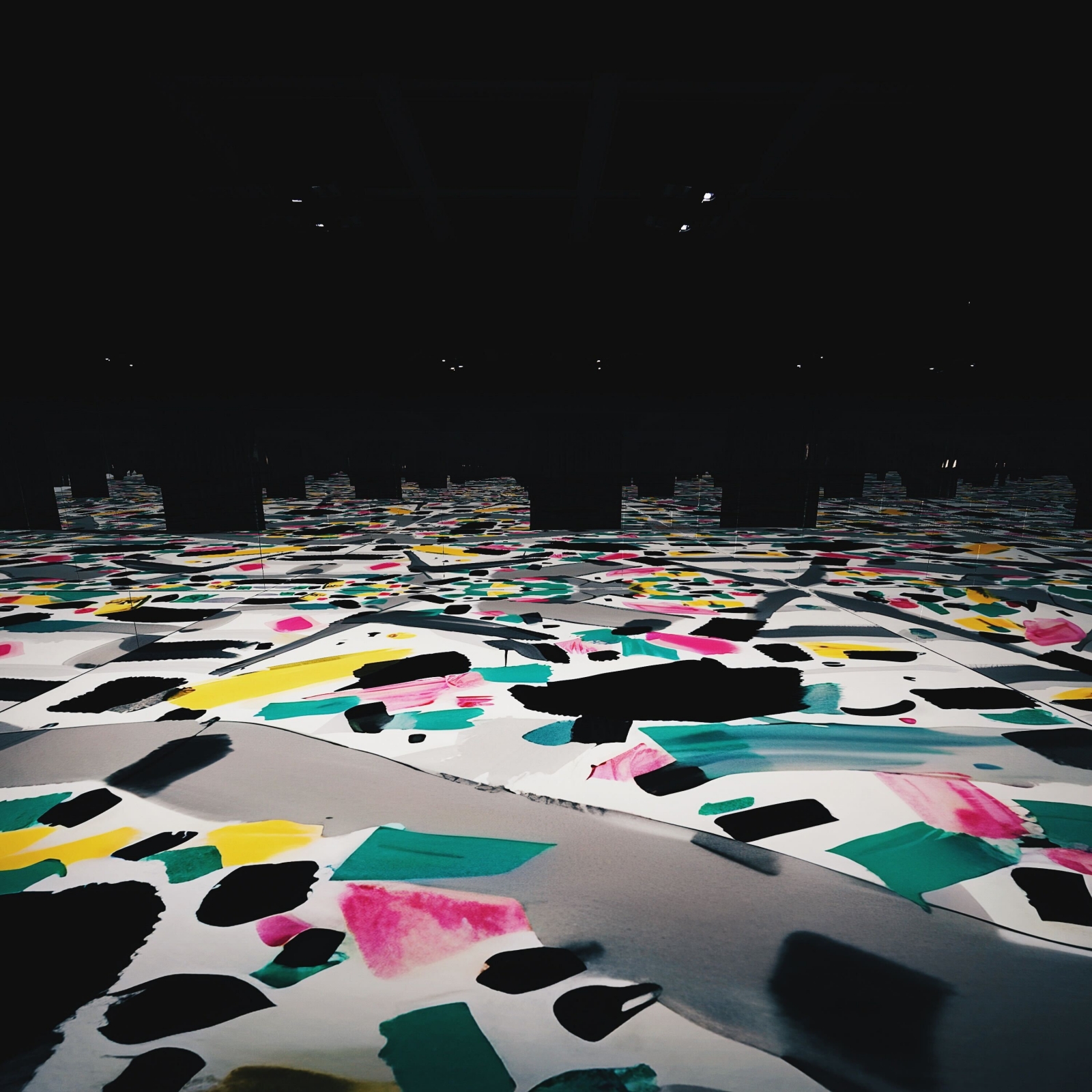

전시의 마지막에서는 우관중 회화 세계를 기술로 확장한 시도를 마주하게 된다. 홍콩 아티스트 장한겸 정(Chris Cheung)이 선보이는 몰입형 설치작품 〈감성의 연못 – 서울 판〉이다. 우관중 작품 300여 점을 머신러닝으로 학습한 이 작품은 관람객이 그린 드로잉을 실시간으로 분석해, 그 결과를 새로운 회화 이미지로 변환한다. 화선지와 먹이라는 전통 매체가 디지털 인터페이스 속에서 재해석되며, 우관중이 남긴 시각 언어가 현대의 관객과 호흡하는 것이다. 우관중이 남긴 미학적 유산이 오늘날 어떤 방식으로 재생되고 확장될 수 있는지를 선명하게 보여주는 장면으로 전시는 끝을 맺는다.

글 김기수 기자

자료 제공 예술의전당, 홍콩예술박물관