‘물방울 화가’ 김창열 회고전이 국립현대미술관 서울관에서 열리고 있다. 김창열은 김환기·박서보·이우환과 함께 한국 현대 추상미술을 대표하는 화가로 꼽힌다. 1977년 작 〈물방울〉은 작고 후 10억 4,000만 원에 낙찰되며 그의 작품 최고가를 기록했다. 이번 전시에서는 작품처럼 아름다운 삶을 살았을 것 같지만, 그렇지 않았던 그의 삶과 물방울의 의미를 조명한다. 그는 왜 50년이 넘는 세월 동안 물방울을 그렸을까? 그에게 물방울은 어떤 의미였을까? 질문을 던지며 전시를 따라가 보자.

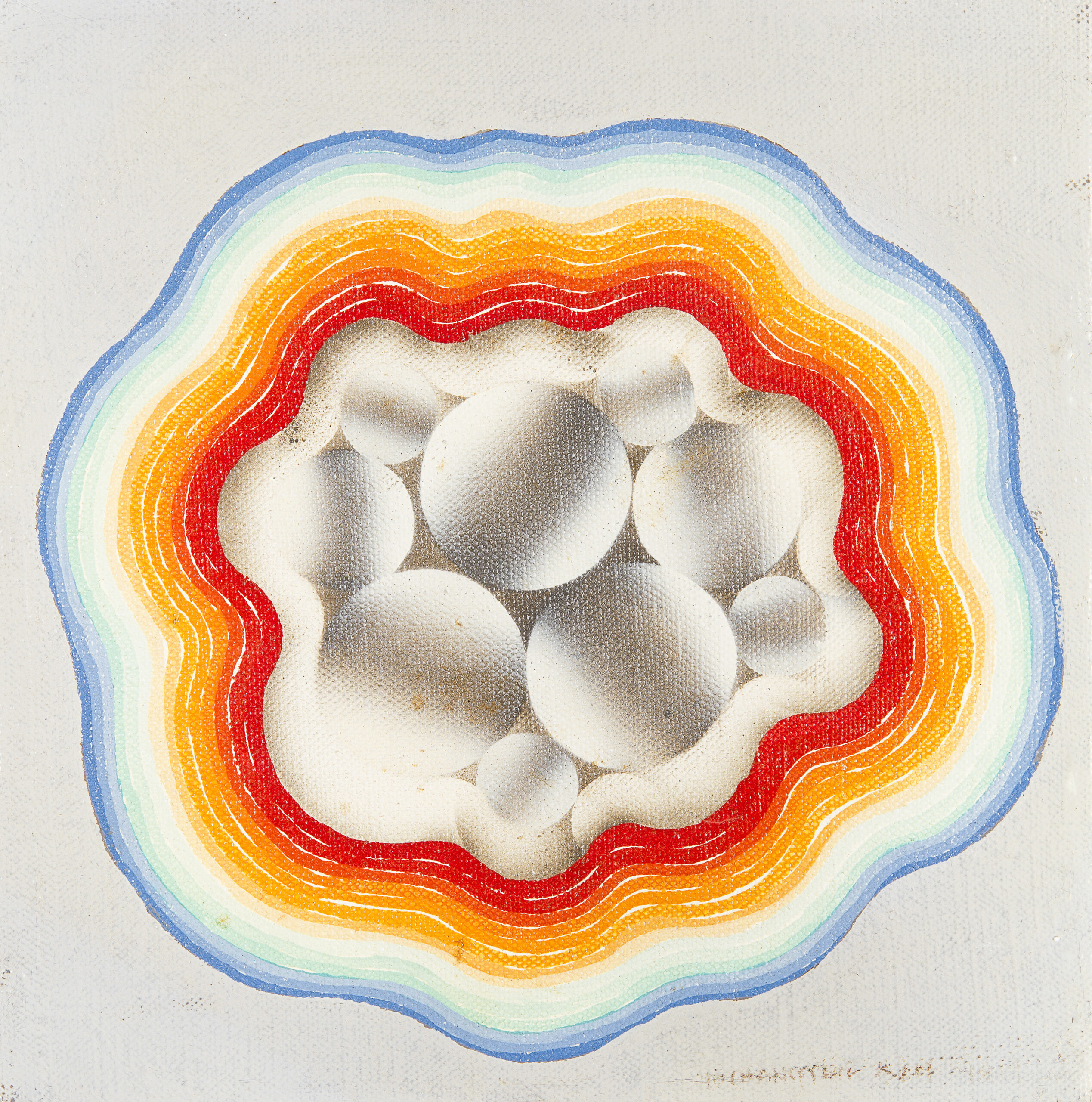

물방울에서 신체를 연상하기는 쉽지 않지만, 이는 작품을 이해하는 데 중요한 단서다. 김창열은 한국전쟁을 겪으며 중학교 동창 120명 중 절반이 사망하는 것을 목격했다. “살갗에 난 구멍을 보고 물방울을 그렸다”고 말할 만큼 그에게 물방울은 고통의 흔적이었다. 이는 뉴욕 시절 드로잉에서도 이어졌다. 이번 전시에서 처음 공개되는 11점의 드로잉에는 구체적인 내장과 상처의 모습이 물방울로 변하는 과정이 담겨 있다.

1965년 김환기의 권유로 뉴욕에 건너갔지만, 그곳에서의 삶도 녹록치 않았다. 생활고를 겪던 그에게 그 시절은 “한국전쟁만큼 고통스러운 시간”이었다. “뉴욕의 풍요를 마주하고서 나는 거대한 바위에 짓눌린 것처럼 느꼈다. 그곳에는 사람은 없고 오직 이익만 있었다. 너무나 차갑고 기계적인 현대 사회에서 길을 잃었다.” 작가 노트에 기록된 말이다. 풍요의 도시에서 소외와 좌절을 경험했지만, 이 시기 그의 작업은 전환점을 맞이한다. 앵포르멜의 거친 표현을 버리고 기하학적 추상으로 옮긴 것이다. 전쟁의 참혹함을 겪었던그에게 앵포르멜은 내면의 트라우마를 표현하는 중요한 양식이었지만, 미국에서는 통하지 않았다.

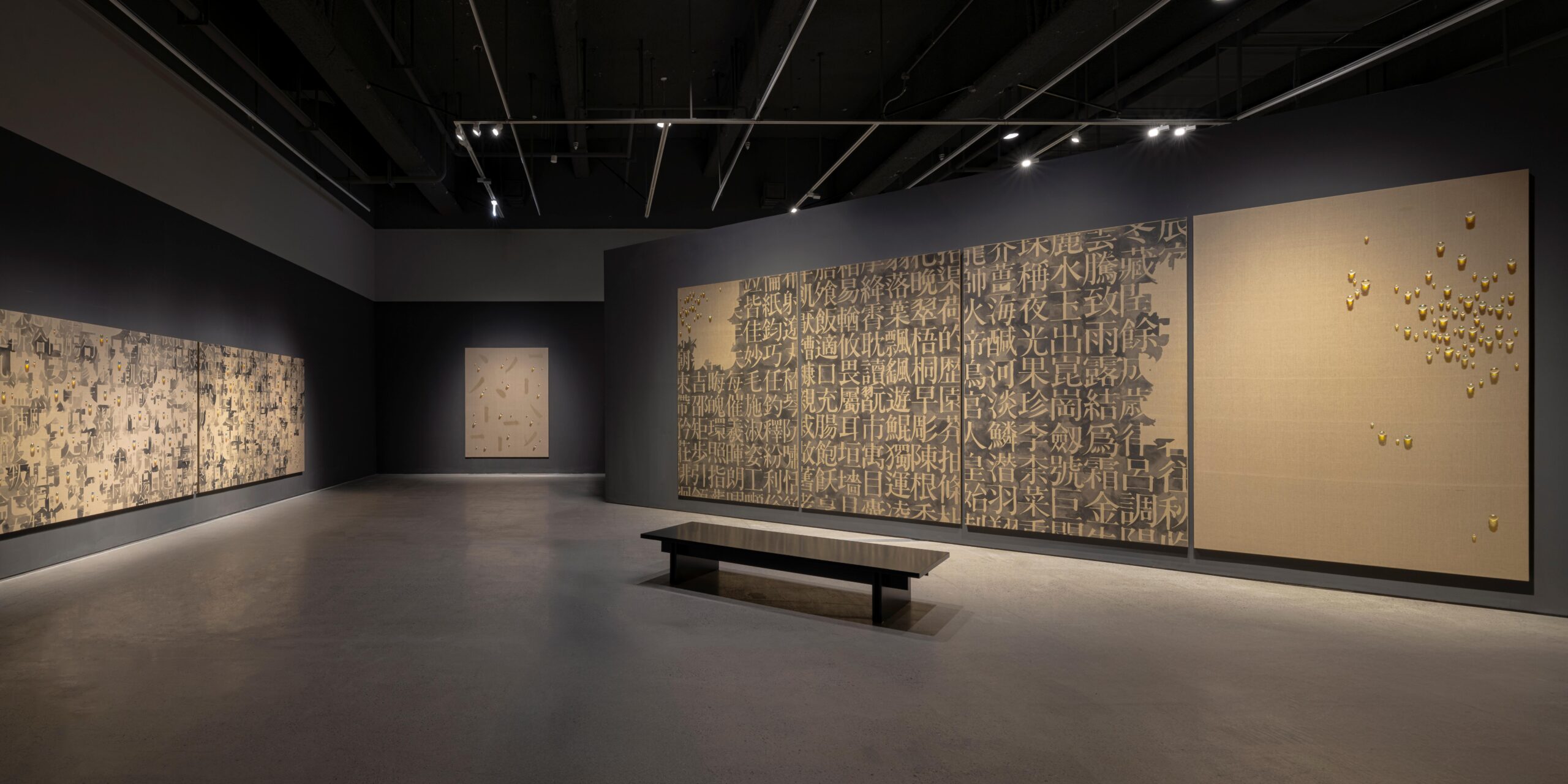

우리가 기억하는 ‘물방울’은 1969년 파리에서 시작됐다. 어두운 바탕 위에 한 방울이 맺힌, 〈밤에 일어난 일〉(1972)은 최초의 물방울 회화로 꼽힌다. 당시 그의 작업실은 파리 외곽의 허름한 마구간을 개조한 공간이었다. 화장실도 없는 곳에서도 그는 끊임없이 물방울을 그렸다. 사방에 그린 물방울을 보고 작업실을 찾은 박서보는 “이러다 홍수가 날 것 같다”라고 말할 정도였다.

그의 그림에서 주목할 만한 또 하나의 지점은 색채다. 참혹한 시대를 통과했지만, 김창열은 노란색을 자주 사용했다. 설원지 학예연구사는 “인간의 폭력성과 죽음 앞에서도 놓지 않은 생명력”이라고 말했다. 고통을 아름다움으로 승화하는 데 예술의 의미가 있다는 걸 떠올리면, 뭉클한 감동을 준다. 후반부에는 청년 시절의 작품과 노년 시절의 작품을 마주하도록 배치했다. 노년의 김창열이 청년 시절 자신을 어루만져주는 듯한 느낌도 관전 포인트다.

김창열은 1929년 평안남도 맹산에서 태어났다. 서울대 미대에 진학했지만 한국전쟁으로 학업을 중단했고, 전후에는 앵포르멜 운동에 참여했다. 1965년 뉴욕으로 건너가 치열한 생존과 실험을 거쳤고, 1969년 파리에 정착해 평생의 주제인 물방울을 그렸다.

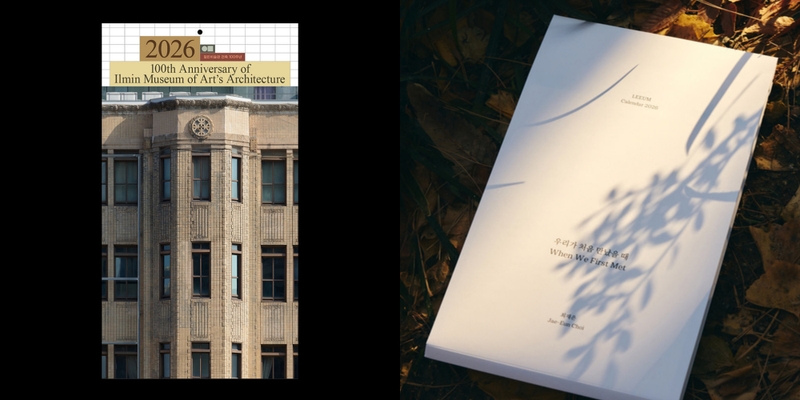

이번 회고전은 그의 생애에 맞춰 네 개의 장으로 구성된다. 전쟁의 상처를 담은 ‘상흔’, 뉴욕 시절 실험을 보여주는 ‘현상’, 파리에서 본격적으로 그리기 시작한 ‘물방울’, 그리고 노년에 이르러 자신과 화해한 ‘회귀’다. 마지막 ‘회귀’ 에서는〈천자문〉 연작이 처음 공개된다. 종이에 한자를 쓰고 그 위에 물방울을 그린 작품으로, 어린 시절 배운 한자를 썼다는 점에서 회귀의 의미를 더한다. 더불어 ‘무슈 구뜨, 김창열’ 아카이브에서는 당시 작업실을 옮겨놓은 듯한 풍경과 서신, 작가의 육성이 담긴 영상까지 만날 수 있다.

글 김지오 기자

취재협조 및 자료 제공 국립현대미술관